Umweltverschmutzung und Abfall

Abfall in der / und die Moderne

Stadtzentren und Menschlicher Abfall und Verschwendung

Verschmutzte Landschaften

Radioaktive Verseuchung

Weiterführende Links

Die Themen Umweltverschmutzung und Abfall haben in der deutschsprachigen Literatur ihren Ursprung im 19. Jahrhundert, als die Produktion industriellen Abfalls – und die Verschmutzung der Luft, des Bodens und des Wassers – erstmals in massivem Ausmaß auftrat. Der Beginn des 19. Jahrhunderts war noch relativ frei von Abfall im modernen Wortsinn. Bauernhöfe, private Haushalte und sogar größere Fabriken produzierten keinen Abfall wie wir ihn heute kennen. Plastik war noch nicht erfunden worden, es gab keine Einwegbehältnisse, billige Importgüter, oder fossile, brennstoffbasierte Produkte und der durchschnittliche Mensch lebte nicht in Häusern voller „Zeug“. Gegenstände, Kleidung, und andere Artefakte wurden wiederverwendet. Es gab auch keinen biologischen Abfall, da Essensreste für Mahlzeiten verwendet, kompostiert, oder an Nutztiere verfüttert wurden.

A mountain of garbage. Photograph by Ger1axg.

A mountain of garbage. Photograph by Ger1axg.

Accessed via Wikimedia on 6 September 2018. Click here to view source.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic License.

Eine Möglichkeit, Umweltverschmutzung und Abfall zu konzeptualisieren, ist, diese Prozesse als offene und geschlossene Kreisläufe zu begreifen. Um Abfall und Verschmutzung zu vermeiden, ist es das Ziel, alles, was produziert wird, in einem geschlossenen Kreislauf zu halten, in dem nichts verloren geht und alle Materialien wiederverwendet werden. Dies ist die Grundidee hinter dem „Cradle to Cradle“-Konzept, welches auf der Prämisse basiert, dass in gesunden Kreisläufen alle natürlichen Produkte als Versorgung für etwas anderes fungieren und nicht getrennt oder recycelt werden müssen. Michael Braungart und William McDonough bereiteten dieser Idee in ihrem Buch Cradle to Cradle: Rethinking the Way We Make Things (2002) den Weg.

Literatur erfasst oft das Phänomen der offenen Kreisläufe und das hiermit verbundene Problem der Abfallproduktion. Der realistische Dichter Wilhelm Raabe war der erste Schriftsteller, welcher sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Themen Abfall und Umweltverschmutzung in der deutschen Literatur annahm. In Pfisters Mühle (1884), einem Roman über eine Mühle und ihren wirtschaftlichen Niedergang, lenkt Raabe die Aufmerksamkeit auf zunehmende Probleme, die durch industriellen Abfall entstehen, der ohne Regulierung oder rechtliche Konsequenzen in lokale Wasserläufe entsorgt wird.

Raabe erzählt die Geschichte eines Wasserlaufs, der eine Mühle versorgt. Im Verlauf der Geschichte werden mehr und mehr Zeichen von Umweltverschmutzung sichtbar. Dies zwingt den Mühlenbesitzer schließlich zur Aufgabe seines Geschäfts. Die Ursache der Verschmutzung ist eine Zuckerfabrik, die ihr Abwasser flussaufwärts ableitet; ein Vorgehen, das zu einem rapiden Anstieg von Bakterien im Wasser führt. In seinem Roman illustriert Raabe das Problem offener Kreisläufe und das Zerbrechen vormals geschlossener Kreisläufe.

Als die Umweltverschmutzung im Laufe des 20. Jahrhunderts zunahm, begann die deutsche Literatur sich direkter und offener mit Abfall und giftiger Verschmutzung in Wohlstandsgesellschaften auseinanderzusetzen. Der deutsche Kritiker Walter Benjamin, der vor den Nationalsozialisten flüchtete und sich kurz vor seiner Abreise auf einem Schiff nach Amerika in einem spanischen Hafen das Leben nahm, verfasste 1940 eine Reihe philosophischer Thesen zum Begriff der Geschichte. In diesen Thesen legte er die Grundlage für eine Theorie des (historischen) Abfalls, der in Gesellschaften produziert wird, welche mit problematischen und komplexen historischen Prozessen zu kämpfen haben. Diese Prozesse sind begründet in einer Kultur des Wegwerfens, Trennens, Aufbewahrens und der Abfallbeseitigung. In Benjamins Erfinden seiner Figur des Engels der Geschichte, welche komplett hilflos auf den vor ihr befindlichen, ständig größer werdenden Müllberg blickt, erschafft er auch eine Allegorie der offenen Kreisläufe und der toxischen Produktionsabläufe der modernen Gesellschaft.

Die Nachkriegsliteratur thematisiert die Probleme der Verschmutzung und des Abfalls nicht mehr nur metaphorisch oder allegorisch. Sie spricht auch ganz offen die Prozesse von Trennung und Abfallbeseitigung an und radikalisiert diese indem sie aufzeigt, wie Menschen in diese Kreisläufe eingebunden sind und selbst zu Abfall werden.

Der deutsche Filmemacher, Schauspieler und Dramatiker Rainer Werner Fassbinder ist bekannt für sein experimentelles Theater und seine Bedeutung im und für den Neuen Deutschen Film. Fassbinder kreiert ein düsteres Bild der deutschen Gesellschaft in den 1970er Jahren; eine Gesellschaft, die wirtschaftlichen Fortschritt um jeden Preis unterstützte. In seinem Theaterstück Der Müll, die Stadt und der Tod benutzt Fassbinder das Beispiel des Frankfurter Bankenviertels, wo Wolkenkratzer ein altes, traditionelles Wohnviertel ersetzten, in dem Menschen seit Jahrhunderten wohnten und lebten. Diese Menschen wurden folgerichtig zu Abfall in einem System, das Armut erzeugt und auf Spekulation basiert, immer auf der Suche nach Profit.

In einer ähnlich kritischen Betrachtung der Gesellschaft, schrieb Heiner Müller, Dichter und Dramatiker in der DDR, ein auf Medea basierendes Theaterstück, welches an den Küsten eines komplett verschmutzten, ostdeutschen Sees vor den Toren Berlins spielt. Die Ufer sind voll mit industriellem und menschlichem Abfall und nicht mehr für menschliche Besiedlung geeignet. Müller konzentriert sich auf die Figur der Medea, welche ihre Kinder zerstückelt und ihrem Ehemann Jason serviert, um die Prozesse der Abfallproduktion deutlich zu machen, welche modernen Gesellschaften zugrunde liegen.

Diese eindrucksvollen literarischen Bilder und philosophischen Konzepte illustrieren die Gewalt, welche der Abfallproduktion inhärent ist. Die offenen Prozesse können vernichtende Konsequenzen für die Umwelt und Menschen haben, die in dieser Umwelt leben.

Wasser und Wasserstraßen

Pfisters Mühle, veröffentlicht 1884 vom Romanautor des 19. Jahrhunderts Wilhelm Raabe, ist vielleicht die erste deutschsprachige, literarische Quelle, welche sich des Themas Umweltverschmutzung annimmt. In diesem Roman kämpft ein Müller mit den Konsequenzen der chemischen Verschmutzung seines Wasserlaufs aufgrund von giftigem Abwasser, das flussaufwärts von einer Zuckerfabrik entsorgt wird. Am Ende, obwohl er seinen Fall vor Gericht gewinnt, ist er trotzdem so erschöpft vom Kampf gegen dieses Problem, dass er sein Geschäft aufgibt und seine Mülleraxt buchstäblich an die Wand hängt.

Water polluted with tin cans and other garbage. Photograph by Luther C. Goldman, U.S. Fish and Wildlife Service.

Water polluted with tin cans and other garbage. Photograph by Luther C. Goldman, U.S. Fish and Wildlife Service.

Accessed via Wikimedia on 6 September 2018. Click here to view source.

This work is licensed under a Creative Commons Public Domain Mark 1.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Public Domain Mark 1.0 License.

Nach seinem Tod, reist sein Sohn Ebert Pfister, der in Berlin an einer Oberschule lehrt, mit seiner jungen Frau zurück zu Pfisters Mühle um dort einen Sommermonat an jenem Ort zu verbringen, wo er aufwuchs. Anschließend verkauft er den Besitz und lässt ihn abreißen, um Platz für den Reinigungsbetrieb seines Freundes zu schaffen.

A twelfth-century water mill. Photograph by Jean-Pol Grandmont.

A twelfth-century water mill. Photograph by Jean-Pol Grandmont.

Accessed via Wikimedia on 6 September 2018. Click here to view source.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.0 Generic License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.0 Generic License.

Im Laufe des Monats schreibt Ebert die Geschichte des Niedergangs der Mühle in sein Notizbuch, damit beginnend, dass es anfing, schlecht zu riechen. Er erinnert sich an eine Szene, als ihn sein Vater in der Stadt besuchen kam, in der er damals wohnte, um sich über die Situation zu Hause mit den folgenden Worten zu beschweren:

Ich halte es nicht länger aus, mich, ohne mich dagegen zu rühren, zu Tode stänkern und stinken zu lassen.[…] und wenn es eine Wissenschaft und Gerechtigkeit gibt, so soll sie jetzt für uns zwei – Pfisters Mühle und mich – eintreten, oder wir schließen beide das Geschäft.

— Wilhelm Raabe. Pfisters Mühle. Ein Sommerferienheft (1884). In: Sämtliche Werke 16, hg. Hans Oppermann, Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 1970, S. 258 .

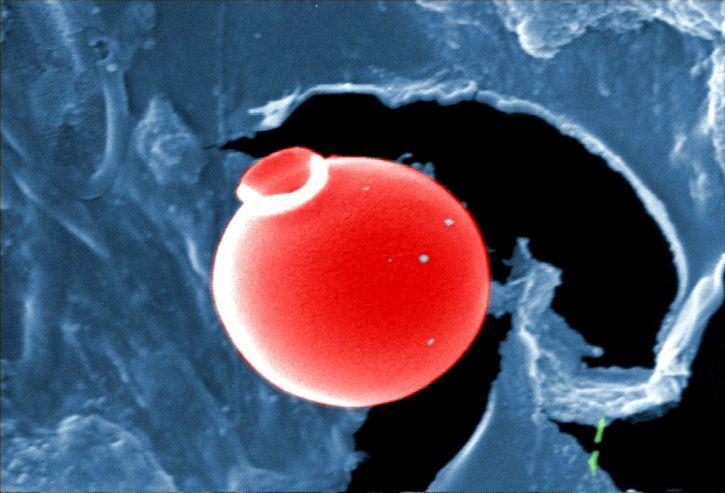

Der üble Geruch wird durch Algen verursacht, die langsam aber stetig im Wasserlauf wachsen und ihn wie einen Teppich bedecken. Die Algen beginnen für das Geschäft des Vaters bedrohlich zu werden und der Geruch führt dazu, dass Kunden seiner Freiluftschänke fernbleiben, die er nebenbei während des Sommers betreibt, um etwas dazuzuverdienen.

Unidentified organisms, including bacteria, protozoa, and algae. Photograph by Janice Haney Carr, USCDCP.

Unidentified organisms, including bacteria, protozoa, and algae. Photograph by Janice Haney Carr, USCDCP.

Accessed via PIXNIO on 6 September 2018. Click here to view source.

This work is licensed under a Creative Commons Public Domain Mark 1.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Public Domain Mark 1.0 License.

Aus dem lebendigen, klaren Fluß, der wie der Inbegriff alles Frischen und Reinlichen durch meine Kinder- und ersten Jugendjahre rauschte und murmelte, war ein träge schleichendes, schleimiges, weißbläuliches Etwas geworden, das wahrhaftig niemand mehr als Bild des Lebens und des Reinen dienen konnte. Schleimige Fäden hingen um die von der Flut erreichbaren Stämme des Ufergebüsches und an den zu dem Wasserspiegel herabreichenden Weiden. Das Schilf war vor allem übel anzusehen […].

— Raabe, Pfisters Mühle, S. 265.

An old mill in Nordrach, Germany. Photograph by Peter Poschadel.

An old mill in Nordrach, Germany. Photograph by Peter Poschadel.

Accessed via Wikimedia on 6 September 2018. Click here to view source.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Eberts Jugendfreund und Mentor Asche, der ausgebildeter Chemiker ist und mit den chemischen Prozessen der Reinigung experimentiert, überlegt allerdings, die erste Reinigung des Ortes zu eröffnen. Asche weiß, dass jeder Modernisierungsprozess auch Opfer verlangt.

Ein Mensch wie ich, der die beste Absicht hat selber einen sprudelnden Quell, einen Kristallbach, einen majestätischen Fluß, kurz, irgendeinen Wasserlauf im idyllischen grünen deutschen Reich so bald als möglich und so infam als möglich zu verunreinigen, kann nicht mehr sagen, als das er sein Herzblut hingeben würde, um dem guten alten Manned ort seinen Mühlbach rein zu halten!

— Raabe, Pfisters Mühle, S. 289.

Nach dem Tod seines Vaters, und nachdem er einen ganzen Monat des Sommers in der Mühle verbracht und deren Niedergang als Geschichte aufgeschrieben hat, entscheidet sich Ebert dazu, sie zu verkaufen und die Einnahmen in Asches neues Reinigungsgeschäft zu investieren. Auf diese Weise hat die Geschichte ein ironisches Ende, da jeder schließlich Profit davon trägt.

Many dry cleaners place cleaned clothes inside thin clear plastic garment bags. Photograph by Simon Law.

Many dry cleaners place cleaned clothes inside thin clear plastic garment bags. Photograph by Simon Law.

Accessed via Wikimedia on 6 September 2018. Click here to view source.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic License.

Abfall in der / und die Moderne

In der modernen deutschen Literatur werden die Themen Luft-, und Wasserverschmutzung oft durch Bildern industriellen Abfalls und Materialien beschrieben, welche in charakteristischen Produktionsabläufen des globalen Kapitalismus benutzt werden.

In seinem philosophischen Essay von 1940, „Über den Begriff der Geschichte“, behandelt der deutsche Philosoph und Kulturtheoretiker Walter Benjamin das Thema des historischen Abfalls als Teil einer Gesellschaftstheorie, welche die unhaltbaren Grundlagen moderner Verschwendung kritisch reflektiert. In diesem Essay denkt Benjamin die philosophische Idee der Geschichte neu – als Prozess der systematischen Anhäufung historischen Abfalls:

Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet.

— Walter Benjamin, „Über den Begriff der Geschichte“ (1840). In: Gesammelte Schriften, Bd. 1-2, Frankfurt: Suhrkamp, 1980, S. 691-704, 697.

Plastic containers among water lilies. Photograph by Ryan Hagerty.

Plastic containers among water lilies. Photograph by Ryan Hagerty.

Accessed via Wikimedia on 6 September 2018. Click here to view source.

This work is licensed under a Creative Commons Public Domain Mark 1.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Public Domain Mark 1.0 License.

Paul Klee, Angelus Novus, 1920. Oil transfer and watercolor on paper, 31.8 x 24.2 cm. Held by the Israel Museum, Jerusalem.

Paul Klee, Angelus Novus, 1920. Oil transfer and watercolor on paper, 31.8 x 24.2 cm. Held by the Israel Museum, Jerusalem.

Accessed via Wikimedia on 6 September 2018. Click here to view source.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert.

Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.

— Walter Benjamin, „Über den Begriff der Geschichte“.

A mountain of garbage. Photograph by Ger1axg.

A mountain of garbage. Photograph by Ger1axg.

Accessed via Wikimedia on 6 September 2018. Click here to view source.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic License.

Der Schutt, welcher sich vor dem Engel der Geschichte auftürmt, umfasst den Abfall der Geschichte und der Engel ist nicht mehr in der Lage „das Zerschlagene zusammen[zu]fügen.“ Abstandnehmend von üblichen Interpretationen dieser Passage, welche Politikgeschichte hervorheben, ist es hilfreich, Benjamins Geschichtstheorie mit einer Umweltperspektive zu verknüpfen. Als toter Abfall wurde der Schutt vom geschlossenen Kreislauf getrennt, dessen Teil er war, und kann nun vom Engel nicht wieder zusammengefügt werden. In dieser apokalyptischen Vision verbindet Benjamin politische Geschichte mit den Prozessen materieller Produktion und Verschwendung, die den Kern moderner Konsumgesellschaften darstellen.

Stadtzentren und Menschlicher Abfall und Verschwendung

In einem kontroversen, 1975 verfassten Theaterstück – Der Müll, die Stadt und der Tod – beschäftigt sich Rainer Werner Fassbinder, deutsche Dramatiker, Schauspieler, Filmemachen und Direktor des unabhängigen Frankfurter Theaters, mit unbewohnbaren modernen Innenstädten und dem menschlichen Abfall, den diese trostlosen Landschaften verursachen. Zu der Zeit, als das Stück geschrieben wurde, begann in Frankfurt ein enormer wirtschaftlicher Aufstieg und Entwicklungsboom der Nachkriegszeit. Die westliche Vorstadt erfand sich neu als Europas Bankenmetropole und Finanzzentrum, mit hässlichen Firmenhochhäusern, die schnell die alten und weniger wohlhabenden Stadtviertel ersetzten, in denen Menschen seit Generationen gelebt und gearbeitet hatten. Fassbinder war Teil einer Hausbesetzerbewegung, die gegen diese Entwicklungen protestierte.

Die Kontroverse rund um dieses Stück hatte jedoch nichts mit Abfall und Verschwendung zu tun, sondern mit Fassbinders Entscheidung, eine Figur in das Stück zu integrieren, die er „A, der reiche Jude“ nannte und der die städtische und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt finanziert. Dieser Charakter basierte auf Ignatz Bubis, einem zu diesem Zeitpunkt prominenten jüdischen Bürger Frankfurts und Vorsitzendem des Zentralrats der Juden in Deutschland. Folglich wurde das Stück bis zu seiner deutschsprachigen Premiere 2009 von der Bühne verbannt. Das Material schaffte es allerdings in einen Film von 1976, mit Fassbinder in der Hauptrolle des Zuhälters Franz B. und seiner Ex-Ehefrau, Ingrid Caven, in der Rolle der Prostituierten Roma B. Viele weitere bekannte deutsche Bühnendarsteller, wie Klaus Löwith, der A, den reichen Juden spielte, und Boy Gobert, der den Frankfurter Bürgermeister spielte, waren ebenso beteiligt.

The European Central Bank in Frankfurt. Photograph by Epizentrum.

The European Central Bank in Frankfurt. Photograph by Epizentrum.

Accessed via Wikimedia on 6 September 2018. Click here to view source.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

In seinem Stück radikalisiert Fassbinder die Prozesse der Abfallproduktion und -entsorgung, die mit rascher städtischer Entwicklung einhergehen, indem er sie an die Produktion und Entsorgung menschlichen Abfalls knüpft. Die Menschen sind getrennt von geschlossenen Kreisläufen: Sie werden umgebracht und auf einen Haufen Müll geworfen, wie Abfallprodukte. In dieser Allegorie werden Menschen von lokalen Politikern und Bauunternehmern buchstäblich wie Müll behandelt. Die Prostituierte Roma B. befindet sich am unteren Ende aller Gesellschaftsebenen, in jeder Hinsicht – als Sklavin ihres Ehemannes und Zuhälters, und als Call Girl des reichen Bauunternehmers – bis sie ihn schließlich um ihren Tod bittet.

Die Stadt macht uns zu lebenden Leichen, zu Horrorfiguren ohne das richtige Kabinett, mit B-Ebenen als Lebensraum, mit Strassen, die uns vergiften, wo man uns noch vergiften kann. […] Ich will dies Leben nicht mehr leben, Gott. Ich wills verschenken, mich zum Opfer machen, der Stadt zuliebe, die Opfer braucht, um sich lebendig zu erscheinen, und nicht zuletzt, um mich zu retten, zu retten vor dem Tod im Leben, der mich denen gleichmacht, die vergessen haben, was das ist, ihre Leben, die stumpf geworden sind und sprachlos und sich glücklich wähnen und vergessen, dass sie eigentlich nicht sind, und denen keine Zähne wachsen, sich im Dschungel zu behaupten.

— Rainer Werner Fassbinder, Der Müll, die Stadt und der Tod, Nur eine Scheibe Brot, Frankfurt 1998, S. 85f.

Frankfurt am Main by night. Photograph by photomek.

Frankfurt am Main by night. Photograph by photomek.

Accessed via Wikimedia on 6 September 2018. Click here to view source

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.0 Generic License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.0 Generic License.

Die Figuren in Fassbinders Stück starren, im übertragenen Sinne, auf einen Berg von Müll, der stetig wächst – nicht unähnlich dem „Engel der Geschichte’ Walter Benjamins“ welcher auf einen Berg von Schutt blickt dessen Bruchstückeer wieder zusammenfügen möchte – ohne Erfolg. Fassbinders Stück funktioniert als Allegorie für einen Planeten, der unbewohnbar geworden ist; wo die Überreste einer mörderischen Gesellschaftsordnung und eines Produktionssystems, das Abfall generiert, hoch aufgehäuft sind und nicht wieder zusammengesetzt werden können.

Verschmutzte Landschaften

Anthony Frederick Augustus Sandys, Medea, 1866–68. Oil on wood, 61.2 x 45.6 cm. Held by Birmingham Museum and Art Gallery.

Anthony Frederick Augustus Sandys, Medea, 1866–68. Oil on wood, 61.2 x 45.6 cm. Held by Birmingham Museum and Art Gallery.

Accessed via Wikimedia on 6 September 2018. Click here to view source.

This work is licensed under a Creative Commons Public Domain Mark 1.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Public Domain Mark 1.0 License.

In seinem postmodernen Medea-Theaterstück Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten von 1983 versetzt der Dramatiker, Regisseur und Dichter Heiner Müller aus der DDR die Geschichte von Medea aus der nordafrikanischen Wüste und den Mittelmeerküsten an die Ufer eines verschmutzten Sees außerhalb Berlins. Die Küste des Sees ist verdreckt, der See selbst voll von Müll (u.a. benutzte Tampons, leere Flaschen und sogar menschliche Leichenteile).

Am Ende des Stücks liegt Medea am Grunde des Sees, im Arm Teile ihres zerstückelten Bruders, als Allegorie der zerstörerischen Zukunft westlicher Zivilisation aus ostdeutscher Perspektive. Es ist wichtig anzuerkennen, dass Müllers Kritik an der westlichen Zivilisation und am völligen Stillstand des Kalten Krieges mit der Kritik an gegenwärtigen Produktionsabläufen und Konsumverhalten verbunden ist, die ebenso in einer Sackgasse stecken.

In Verkommenes Ufer bittet Müllers Medea Jason, die Kinder noch einen Tag länger bei ihr zu lassen, bevor sie verspricht, in die Wüste zurückzukehren. Landschaft mit Argonauten ist eine kurze Szene in der die Landschaft voll von Müll ist. In Müllers Stück wird diese Landschaft voller Abfall und Verschwendung buchstäblich zum dramatischen Charakter und spricht, wie ein Chor, in der ersten Person. Der Trick, den Müller hier anwendet, ist, dass die Szene die von Menschenhand herbeigeführten (Natur-)Katastrophen antizipiert.

A lakeside polluted by garbage and wreckage. Photograph by USFWS.

A lakeside polluted by garbage and wreckage. Photograph by USFWS.

Accessed via PIXNIO on 6 September 2018. Click here to view source.

This work is licensed under a Creative Commons Public Domain Mark 1.0 License.

Ein durch Müll und Trümmerteile verschmutztes Seeufer. Fotografiert von USFWS.

Mein Gang durch die Vorstadt Ich

Zwischen Trümmern und Bauschutt wächst

DAS NEUE Fickzellen mit Fernheizung

Der Bildschirm speit Welt in die Stube

Verschleiß ist eingeplant Als Friedhof

Dient der Container Gestalten im Abrau[…]

Eingeborene des Betons Parade

A fast food container in the forest. Photograph by Netzschrauber.

A fast food container in the forest. Photograph by Netzschrauber.

Accessed via Wikimedia on 6 September 2018. Click here to view source.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Ein Fast Food Behältnis im Wald. Foto von Netzschrauber.

Der Zombies perforiert von Werbespots

In den Uniformen der Mode von gestern vormittag

Die Jugend von heute Gespenster

Der Toten des Krieges der morgen stattfinden wird

WAS BLEIBT ABER STIFTEN DIE BOMBEN

In der prachtvollen Paarung von Eiweiß und Dosenblech

Die Kinder entwerfen Landschaften aus Müll[…]

— Heiner Müller, Verkommenes Ufer. In Herzstück, Berlin: Rotbuch, 1983, S. 99.

Heiner Müllers dramatisches Vermächtnis ist die Verwendung der „synthetisches Fragment“-Struktur in seinen Stücken, welche das didaktische Theater-Modell, das er von Brecht gelernt hatte, neu denkt. In Müllers Theaterstück wird die Landschaft des Abfalls und der Verschwendung ein synthetisches Fragment, durch welches Abfall wieder in die tägliche Realität integriert wird – aber als Schutt der Verschwendung, hastig wieder zusammengefügt; ein Prozess, den Walter Benjamins Engel der Geschichte nicht länger durchführen konnte. Mithilfe der synthetischen Fragmentationstechnik werden Leser und Zuschauer einer Szene gezwungen, den Müll, den ihre Gesellschaft und ihr Konsumverhalten produziert haben, anzuschauen und anzuerkennen. Als synthetisches Fragment wird die verschmutzte Landschaft entfremdet und verlangt, im Brechtschen Sinne, eine Reflexion der Ursachen dieser Umweltverschmutzung.

Radioaktive Verseuchung

A cooling tower emitting steam. Photograph by Ryan Hagerty.

A cooling tower emitting steam. Photograph by Ryan Hagerty.

Accessed via PIXNIO on 6 September 2018. Click here to view source.

This work is licensed under a Creative Commons Public Domain Mark 1.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Public Domain Mark 1.0 License.

Christa Wolf, Schriftstellerin aus der DDR, setzt sich in ihrer Erzählung Störfall: Nachrichten eines Tages von 1987 mit dem Thema radioaktiver Verseuchung auseinander. In dieser Geschichte beschreibt Wolf penibel ihre Reaktion auf die Neuigkeit des atomaren Unfalls in Tschernobyl, welche sich im Laufe eines Tages im April 1986 entwickelt. Die Erzählerin befindet sich allein in ihrem Landhaus im abgelegenen Mecklenburg, außerhalb von Berlin, und versucht mit den Neuigkeiten des Unfalls zurechtzukommen. Gleichzeitig wartet sie auf die Ergebnisse der Hirn-Operation ihres Bruders, die ebenfalls an jenem Morgen stattfindet. Die Erzählung verbindet ihre kritische Reflexion atomarer Technologie mit ihrem Vertrauen in medizinische Technik auf komplexe und interessante Art und Weise.

Die ersten Säuger entstanden vermutlich vor rund 200 Millionen Jahren aus säugerartigen Reptilien, die den Kampf mit den übrigen Reptilien um die ökologischen Nischen verloren und die relativleeren Nachtnischen übernahmen – eine Existenzweise, die die Fernsinne Gehör und Geruch dringend benötigte und sie daher bevorzugt entwickelte. Einige Abzweigungen am Stammbaum der Wirbeltiere führten in Sackgassen. Ob derjenige Zweig, der zum Menschen führte, ebenfalls in einer Sackgasse enden wird, kann man noch nicht beurteilen.

— Christa Wolf, Störfall: Nachrichten eines Tages, Darmstadt: Luchterhand, 1987, S. 52.

Das Prinzip der Spaltung, das atomarer Technologie zugrunde liegt, wird kritisch verbunden mit Überlegungen zur Funktionsweise des Gehirns. Die Erzählerin fragt sich:

Woher kommt bloß diese Lust an Spaltung, an Zertrümmerung, an Feuer und Explosionen! […] Wo sitzt das Lustzentrum im Gehirn dieser Wissenschaftler? Woher nur der moderne Zwang zu Spaltungen in immer kleinere Teile, zu Abspaltungen ganzer Persönlichkeitsteile von jener altertümlichen, als unteilbar gedachten Person – […] Kein Chirurg könne in den Gehirnen der Männer, die sich die Verfahren zur sogenannten friedlichen Nutzung der Kernenergie ausgedacht haben, zu jener Gruppe neuronaler Verbindungen vordringen, die keine Ruhe gab.

— Wolf, Störfall, S. 36.

Wolfs Erzählerin deutet an, dass eine Verbindung existiert zwischen Physik und der Beschaffenheit einer individuellen Persönlichkeit – und folgerichtig zwischen dem Prinzip von Energie und der psychologischen Beschaffenheit einer gespaltenen Persönlichkeit. Der Mensch wird zur evolutionären Sackgasse, in der Verlangen durch Gewalt motiviert ist.

Höchstbegabte sehr junge Männer, die sich – getrieben, fürchte ich, von der Hyperaktivität bestimmter Zentren ihres Gehirns – nicht dem Teufel verschrieben haben (ach, Bruder! Der gute alte Teufel! Gäbe es ihn noch!), sondern der Faszination durch ein technisches Problem.

— Wolf, Störfall, S. 69–70.

Literatur ist in der Lage, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, indem sie sich auf die Gewalt konzentriert. Sie veranschaulicht Verbindungen zwischen Teilen und erkundet was Wolf, in Bezug auf Joseph Conrad, das Herz der Dunkelheit nennt (die moderne Tendenz, alles in kleinere Teile zu spalten). Radioaktive Verseuchung ist die aus dem Ruder gelaufene Konsequenz dieses Prinzips.

Weiterführende Links

Simone M. Müller, virtual exhibition „The Life of Waste” (auf englisch)

Wikipedia Artikel über chemischen Reinigung

The Criterion Collection’s article on poetic realism (auf englisch)

Wolfram Eilenberger, „Walter Benjamin und die Geschichte”

Sandilands, Catriona. „Green Things in the Garbage: Ecocritical Gleaning in Walter Benjamin’s Arcades”

Filmprofil von Schatten der Engel (1975/76) on filmportal.de